2015年の最初に何を書こうかなーと考えていたら、気がつけば・・・1月ももう終わりですね。

検討視野を広げるために暫くは、IT投資マネジメントから少し離れた関連テーマを紹介していましたが、このBlogを訪れる方の多くは、

- IT投資マネジメント、IT投資管理に対する関心が高い

- 実務的なテーマに対する関心が高い

ここ数ヶ月だけでも、IT投資マネジメントについていくつかの興味深い記事がアナウンスされていたので、検討テーマは数多く?ありますが、実務者の目線で役立つ話?、考えておくべき話?として、今回は日米のITダッシュボードから、「IT投資の可視化の難しさ」について、ご紹介したいと思います。

このBlogの過去のエントリ「IT Dashboardに見るIT投資の情報公開」でもご紹介していますが、米国では2009年から、「IT投資の可視化」の取組みとして米国政府がITダッシュボードを公開しています。

- Federal IT Dashboard(United States Government)

- ITダッシュボード(内閣官房 情報通信技術総合戦略室)

- 内閣官房、日本版「ITダッシュボード」を公開(ZDNet Japan)

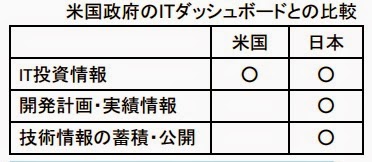

ちなみに、日本版ITダッシュボードは、「IT投資情報」だけでなく、「開発計画・実績情報」、「「技術情報の蓄積・公開」の公開も計画していることが、米国IT Dashboardとの違いと発表されていましたが、現在までのところでは、その範囲拡大には至っていないようです。

|

| (出典:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai6/siryou12.pdf) |

前置きが長くなりましたが、日米のITダッシュボードを見比べてみると、「IT投資の可視化」の考え方、情報の深さに大きな違いがあります。

|

| 図1(出典:https://itdashboard.gov/portfolios) |

これを見れば、各々の評価視点で「Yellow」評価、「Red」評価されているプロジェクトが一定比率あることも分かります(実際に、CIO評価では4.5%、コスト評価では11.9%、スケジュール評価では14.2%がRed評価されています)。

さらに、情報をドリルダウンしていくことで、各々のプロジェクトの詳細情報が公開されており、投資額は勿論のこと、その影響や経緯(どのタイミングで評価が変動したのか?、その理由が何なのか?、他の視点での評価はどうなっているのか?)まで可視化されています。<図2>

個々の取組みのKPIに対する実績についても、Operational Performanceとして公開しており、投資に対する透明性のかなり高い情報公開(IT投資の可視化)になっていると感じます。<図3>

次に、日本のITダッシュボードを見てみると、IT投資の評価は・・・個別の取組みを「実施した/一部実施した/実施できなかった」 基準で個別評価し、「晴れ/晴れ&曇り/(曇り or 雨?)」で全体評価する形で可視化しています。<図4>

これを見る限り、全体評価されている23項目の内、晴れ&曇り評価は3つのみなので、総じて言えば上手く行っているのかなーという推測ベースの判断に依存します。

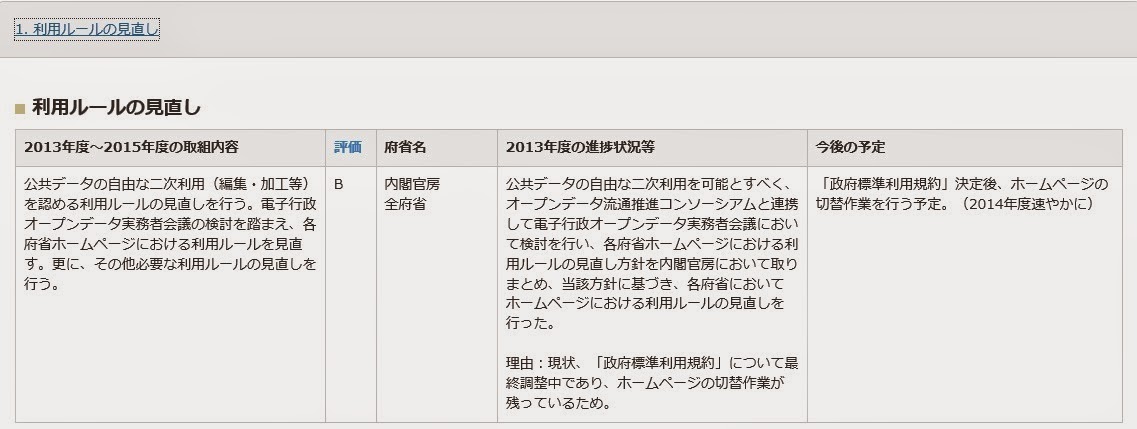

ドリルダウンをすると、状況としてのプロジェクトの詳細が見れるようになっていて、評価の理由は公開されています。<図5>

しかし、実施できないことによる影響や経緯は分かりませんし、KPIが定義されているにも関わらず評価の視点がKPIには関係の無い実施状況のみというのは、少し残念な気がします。

見比べてみると、米国のIT Dashboardをモデルにしたはずなのに、日本のITダッシュボードは(少なくとも現時点では)かなり残念な状況にあるようにも思いますが、日本版のITダッシュボードの方が情報公開が進んでいると感じられる部分もあります。

例えば、組織毎の投資額、投資比率に関する情報は日本版だけでなく米国版にもありますが、組織毎のシステム数や、システムアーキテクチャ区分のシステム数、投資額のような投資の内訳の可視化は日本版のみで提供されています。<図6>

このように、IT投資の「評価」という観点で考えれば、米国版の方が明らかに「IT投資の可視化」が進んでいると言えますが、IT投資の「情報公開」という観点で考えると、分かりやすい表示、様々な軸によるレポーティングをしている日本版の「IT投資の可視化」もアプローチとしては妥当性があるようにも感じられます。

国民性という概念で総論を語るのはあまり好きではありませんが、この2つのダッシュボードの違いは、その前提となる環境や狙いの違いは明らかにあると思います。

|

| 図4(出典:http://www.itdashboard.go.jp/Achievement/index#100) |

ドリルダウンをすると、状況としてのプロジェクトの詳細が見れるようになっていて、評価の理由は公開されています。<図5>

しかし、実施できないことによる影響や経緯は分かりませんし、KPIが定義されているにも関わらず評価の視点がKPIには関係の無い実施状況のみというのは、少し残念な気がします。

|

| 図5(出典:http://www.itdashboard.go.jp/Public/opendataPropulsion#100) |

見比べてみると、米国のIT Dashboardをモデルにしたはずなのに、日本のITダッシュボードは(少なくとも現時点では)かなり残念な状況にあるようにも思いますが、日本版のITダッシュボードの方が情報公開が進んでいると感じられる部分もあります。

例えば、組織毎の投資額、投資比率に関する情報は日本版だけでなく米国版にもありますが、組織毎のシステム数や、システムアーキテクチャ区分のシステム数、投資額のような投資の内訳の可視化は日本版のみで提供されています。<図6>

|

| 図6(出典:http://www.itdashboard.go.jp/Statistics/compare#200) |

このように、IT投資の「評価」という観点で考えれば、米国版の方が明らかに「IT投資の可視化」が進んでいると言えますが、IT投資の「情報公開」という観点で考えると、分かりやすい表示、様々な軸によるレポーティングをしている日本版の「IT投資の可視化」もアプローチとしては妥当性があるようにも感じられます。

国民性という概念で総論を語るのはあまり好きではありませんが、この2つのダッシュボードの違いは、その前提となる環境や狙いの違いは明らかにあると思います。

つまり、IT投資の可視化をする際には、その狙いや環境を踏まえて具体的な方法を選ぶ必要があると言えます。もう少し踏み込んで言えば、「情報公開は精緻であるべき、責任は明確にすべき」的なスタンスで考えれば、米国版の情報公開の方が望ましいと言えますが、「情報公開は責任云々よりも分かりやすくあるべき」というスタンスならば、日本版の情報公開の方が適しています。

実際に、企業におけるIT投資マネジメントの成熟度や経営層の考え方は一律ではないため、可視化において何を重視するのか?、自社ではどのような情報公開の方法が適切なのか?をしっかりと考えなければならないことを、この2つのダッシュボードは示唆しているように思います。

実際に、企業におけるIT投資マネジメントの成熟度や経営層の考え方は一律ではないため、可視化において何を重視するのか?、自社ではどのような情報公開の方法が適切なのか?をしっかりと考えなければならないことを、この2つのダッシュボードは示唆しているように思います。

興味を持った方は、是非2つのダッシュボードを見比べてみて下さい。