現在担当しているプロジェクトが佳境に差し掛かり、Blogの更新も滞ってましたが、今日の報告会でほんの少しだけ???前進しました(^^)v

次のステップの検討に際して資料を確認している中で、このガイドラインの話をBlogに書いてなかったことを思い出したので、、、忘れないうちにご紹介したいと思います。

忘れていたコトを思い出した・・・という前振りだけでしたが、今回のテーマはJUAS(日本情報システム・ユーザー協会)のシステム・リファレンス・マニュアル(SRM)です(^^)

IPA(情報処理推進機構)がJUASに委託して作成されたガイドラインなので、電子データはIPAのサイトに公開されていますが、一般的にはJUASのガイドラインと認識されていると思います。

このガイドラインは、「ユーザー企業のIT戦略策定のリファレンス」という位置付けでユーザー視点で作成されたものですが、経営戦略とITのあり方から、開発・保守・運用管理のノウハウに至るまで非常に広範で(名実ともに???)厚みのある内容となっています。

2004~2005年に作成されたガイドラインのため、当然のことながらトレンド等は少し古いですが、記載内容の多くは現在でも十分活用できるものと思いますし、実際に様々な資料で引用されているケースも見ますので、今でも実践的に活用されているガイドラインと言えると思います。

#時間さえ許せば???読み物としても読むのも面白いと思います。

残念な点を挙げるとすると、、、良い点の裏返しかもしれませんが、ボリュームが多い(多すぎる!)コト、第1巻と第2巻が前半/後半の関係でなく、第1巻を補足/改訂する形の第2巻だったりするので、両方見ないと探している情報に辿りつかないコト、でしょうか?

ちなみに、このガイドラインの全体像を把握したい方は、サマリ版を使ってざっと目を通すのがオススメです。

読み物として見たい方は・・・JUASから刊行物を購入するという選択肢もあります(^^;

なお、このBlogのテーマであるIT投資マネジメントに関するリファレンスは、第1巻の「第2章 戦略・企画」(P.106~174)にあります。

特に「第4節 投資判断と投資評価手法」、「第5節 投資効果測定」の内容は、他のガイドラインのベースにもなっている内容なので、このガイドラインを見たことが無い方は是非チェックしてみて下さい(^^)

最後に、、、このガイドラインに直接的な関係性はありませんが、私の知人の中でも特筆すべき?武勇伝を数多く持つコンサルタントHくんが最近「IT投資評価で重要となる事後評価」というテーマで会社のコラムを書いていました。

そのコラムの中で触れられているJUASの「第16回企業IT動向調査2010」においても、SRMからの引用があります。ちょうどこのテーマを書きかけていたところだったので、不思議な縁にびっくりデス。

「まさか、あのHくんが???」と思った方、是非リンク先からコラムを参照して、フィードバックをしてあげて下さい( ̄ー ̄)

↑↑↑ 内輪ネタで締めてスミマセン。。。

IT投資マネジメントに携わるコンサルタントの独り言。備忘録かも? 実務者向けのIT投資管理&PPM分野の情報&メモなど。。。 2010年8月開設、2012年複数のコンサルタントで運営中。

2011年1月27日木曜日

2011年1月17日月曜日

国内ITサービス市場

年明け早々、バタバタ・・・で、気がつけば早2週間が過ぎてしまいました(^^;

今年1回目のテーマは、IT Proの記事で興味深かった「国内ITサービス市場」の、ご紹介です。

- IT指南役の提言 ビジネスモデル見直しITサービスの部品化を図る(IT Pro)

ガートナーの山野井氏の執筆記事ですが、この記事を見ていて、、、私が初めて知ったこと&少し意外と感じたことは、下記の3点です。

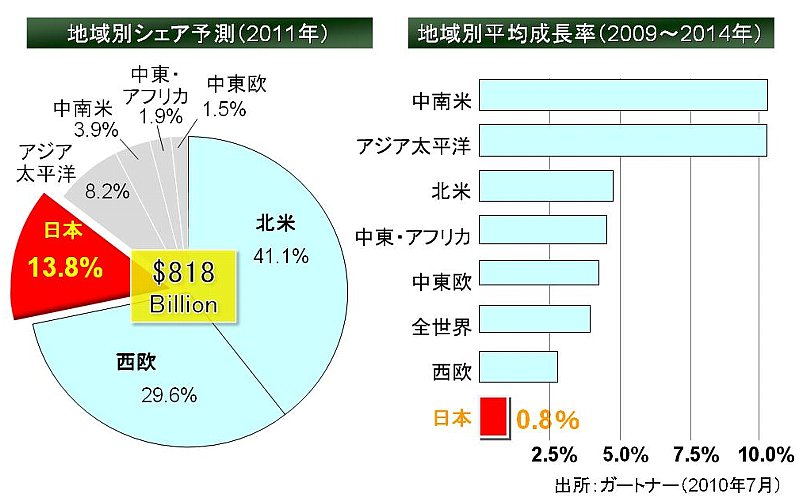

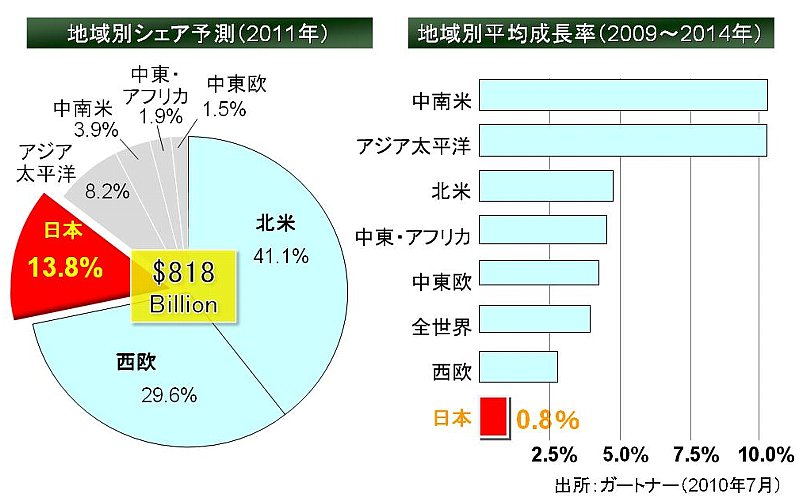

- 世界のITサービス市場において、「国内IT市場は一国の市場規模としては、米国に次いで2位」である。

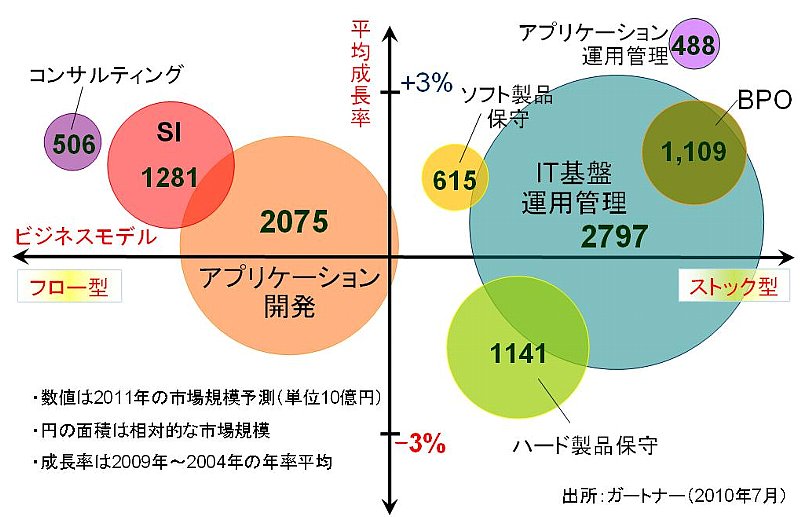

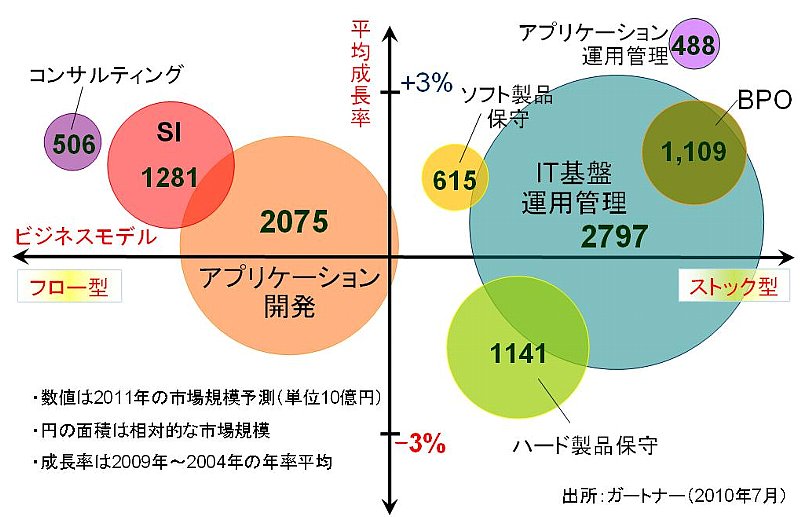

- 国内ITサービス市場において、成長率が一番高いのは「アプリケーション運用管理」サービス、市場規模が一番大きいのは「IT基盤運用管理」サービスである。

- 国内ITサービス市場において、ストック型のサービスの市場規模は、フロー型の市場規模の約1.6倍。

まず、国内ITサービス市場の海外市場における位置付けは、、、知っているヒトにすると当り前の話かもしれませんが、グローバル市場の約14%を占めるという規模の大きさ(成長率の低さも?)は特筆すべきモノがありますね(^^;

(出典:ビジネスモデル見直しITサービスの部品化を図る<IT Pro>)

次に国内ITサービス市場の分類と成長率について、分類の定義が記事からは正確には把握できなかったものの、「アプリケーション運用管理」サービスが平均3%以上成長率であったり、「IT基盤運用管理」が「アプリケーション開発」の1.3倍以上の市場規模であったりと、中々興味深いデータだと感じています。

(出典:ビジネスモデル見直しITサービスの部品化を図る<IT Pro>)

このデータを見て、皆さんはどう感じたでしょうか?

クラウド化が叫ばれている昨今の現状を踏まえ、2年後、3年後にどう変わっていくと予測されるでしょうか?

最後に、この記事の一部を引用させて戴くと、、、

- 特にIT投資のポートフォリオを「企業の競争力強化につながる差別化領域」と、「競合他社並みでもよい標準仕様の領域」に大別し、後者への投資を絞る傾向が強まっている

という話は納得感がありますし、上記の前提となる「IT投資ポートフォリオの考え方」は、多くの企業にとって重要度が高まると考えられますね。

という訳で???、今年もこのBlogを通して、情報発信を続けていきたいと思います(^^)

2010年12月27日月曜日

ITIM分野で実務者が興味を持ったのは?

月日が過ぎるのは本当に早く、気がつけば・・・今年ももう終わりですね。

8月から自己研鑽の一環(備忘録とも言う?)&仲間への情報共有で始めたこのBlogも、気がつけばもう5ヶ月になります。

仕事のピークと重なって、断念しそうになった時も何度かありましたが、自分の考えに対する貴重なフィードバックが得られたり、このBlogを通して人とのご縁ができたり、、、と、情報を発信することの重要さを改めて感じることができました(^^)

応援してくれた仲間、参考情報を提供しくれた先輩、そしてこの投稿を見てくれている読者の方々に、改めて感謝しています。

前置きが長くなりましたが、今回は年内最後ということで、少し趣向を変えて・・・過去5ヶ月の履歴からこのBlogを訪れた皆さん(IT投資マネジメント分野の実務者?)が、何に興味を持ったのか?という点について、Google Analyticsの統計データから、少しご紹介を。。。(^^;

■全体傾向(セッション数、ページビュー、他)

- PV数から、このサイトは多くのリピーターに支えられていることが分かります。

- リピーターの方が平均して約2.8ページ見てくれて、サイトにも平均約5分間滞在してくれているというのは、本当に嬉しいですね(^^)

■参照元(ソースメディア)

- 参照元はGoogleの検索結果からのアクセスが一番多く、約42%を占めてます。

- 意外なことに、Twitterは約2%程度です。更新案内をTwitterで呟いても・・・アクセスにはあまり繋がっていないらしい(^^;

■検索傾向(キーワード)

- 検索キーワードは、「IT投資マネジメント」を軸に、「ガイドライン」、「GAO」、「JUAS」といったキーワードの組み合わせでこのサイトを訪れた方が多いようです。

- 「Project Server 2010」というワードで訪れた方が多いのは、少し意外でしたが。。。

- ちなみに、セッションあたりの閲覧ページ数を見ると・・・どのエントリが閲覧者の期待に沿えていなかったか?が何となく分かります。更なる精進が必要ですね(^^;

■閲覧ページ

- 閲覧ページとしては、上位は「ガイドライン(サマリ)」、「JIPDECのガイドライン」、「Microsoft Project Server」、「JUASのガイドライン」、「製品&ツール(サマリ)」でした。

- 細かく見ると・・・リピーターの方は、各種ガイドライン系のエントリ、新規ユーザーの方はPPM製品系のエントリが多いです。

→母数がそれ程多くはないので、推定にはなりますが・・・何となく納得できますね。

■アクセス元(地域)

- アクセス元の地域としては、東京/大阪が多かったものの、国内の各地域からのアクセスも結構ありました。(海外からのアクセスも僅かにはありましたが・・・)

- IT投資マネジメント分野に興味を持っている方は、日本全国にいらっしゃるということの証左でしょうか?(^^)

Web系の対策は専門分野ではないので・・・考察ではなく、簡単なご紹介レベルに留まってしまいましたが、閲覧者の反応?がこういう形で見えるのは、私にとっては結構「励み」になってます。

月間推移を眺めてみると、、、アクセス数も少しづつ増えてきているので、「個人的な備忘録&メモ」という位置付けは変わらないものの、少しでも皆さんの役に立てるよう、来年も頑張っていきたいと思います(^^)

最後まで読んでくれた皆さま・・・(少し早いですが)それでは、良いお年を。

2010年12月16日木曜日

「Microsoft Project Conference 2010」より。。。

少し前の話になりますが・・・12月上旬に、PPMに関連するMicrosoft社のセミナーがありました。

- Microsoft Project Conference 2010

~プロジェクトマネージャーのためのPM事例セミナー~

仕事の都合で残念ながら私自身は参加できなかったのですが、同僚が参加して詳細にフィードバックしてくれたので、今回はその中から私が参考になるな。。。と感じた、2つのセッション内容の一部をメモしておきたいと思います(^^)

◆日本におけるプロジェクト・ポートフォリオ管理導入の成功事例(ARBUTUS 神埼さん)

- ポートフォリオ管理のプロセスは、一連のサイクル(起案→選択→計画→監視→終結)で、Project Server 2010の新機能(プロジェクトの提案、ポートフォリオ選択、プロジェクトプラニング、プロジェクトの実施とモニタリング)は、そのサイクルをカバーしている。

- 国内の厳しい経済状況(内需拡大の限界、グローバル市場のシェア低下、企業間競争激化等)を背景に、企業には「より少ない投資額で、より大きい価値/改善/変革を確実に実現すること」が求められている。

- PJは何もないところにそれ自体孤立して存在することは無く、業務戦略目標にPJを結びつける柔軟なフレームワークが必要である。

- ポートフォリオ管理では、小さく産んで大きく育てる(小さなフェーズを繰返しながら案件の完了を目指す)、イテラティブ・アプローチが有効である。

- キュラーズの導入事例では、取り組み~全社展開まで3年。Project Server 2007+Infopath+SharePoint Server 2007で初期のPPM環境を構築し、Project Server 2010へアップグレードしている。

- Microsoftとエンタープライズ契約している企業は、BVPS

- (Business Value

- Planning Service:ビジネス価値計画向上サービス)の利用がオススメ。

Project Server 2010については、以前にもこのBlogで取り上げている(#1、#2)ので、機能云々の話は割愛しますが、数年前まではInfopath+SPSでフォームから作らなければならなかった機能が、2010から簡単に利用できるようになったことは、多くのユーザーにとって喜ばしいことですね。

キュラーズの導入事例は、既にMicrosoftから公開されていた情報を見ていたせいか?、あまり新鮮さを感じることはありませんが、国内では公開されている事例は少ないので、参考になりますね。

- 「時間と費用の制約のみならず、我々は今やプロジェクトがもたらすであろう、もたらそうとしている、そしてもたらしたであろう「価値」を問うている」

IT投資マネジメントを考える上で、非常に示唆に富んでいる言葉と思います(^^;

◆IT投資ポートフォリオ評価とコンサル事例の紹介(三井情報 土屋さん)

- IT投資ポートフォリオ評価では、新規案件だけではなく、既存案件(機能追加・改修)も含めた入り口全体を見るべき。

- 国内企業の傾向として、個別案件のIT投資評価は結構できているところが多いが、全社のポートフォリオ評価は弱い。

- 資産管理をただやっているだけという企業が多いが、毎年見直して活用しないと意味がない。

- 投資データ、開発データ、資産データをしっかり集めることが重要であり、その際に管理ための台帳ではなく、資産を組み替えるための台帳として認識することが重要。

- ベンダ数が多いベンダのロングテール化は望ましくなく、是正する(上位何社かに絞っていく)べき。

- 個別評価の積み上げが、全社最適になるということは無い。

- ポートフォリオ評価において、評価軸が多いと矛盾が発生する。

- 既存の機能追加、改修は評価が甘くなる。

- 資産評価は利活用度が重要。

- ダメなシステムは捨てる、あるいは改善して使い倒す。

- ITには2つの機能がある。というか突き詰めると2つしかない。(ビジネスプロセスを標準化してコストを下げる or 何かを分析して付加価値をつける)

後半のメモは、講演内容の一部を端的に捉えた「格言」のようになっていますが、実務家視点で非常に多くの知見に富んだ内容だと思います。

セミナーに参加した同僚も絶賛してましたし、私の経験上も共感できる内容が非常に多いです。

勿論、共感できると言っても・・・私がこのような格言?を語れる訳ではないですし、体系だった知識として整理できていない時点で、雲泥の差があるのですが。。。(^^;

最後に、、、今回はあくまでセミナーの一部だけを紹介させて頂きましたが、セミナーに参加し詳細なレポートを提供してくれた、同僚に感謝、感謝です(^^)

2010年12月8日水曜日

「政府情報システム改革検討会」より。。。

いきなり仰々しいタイトルですが・・・総務省で「政府情報システム改革検討会」が開催されていることを皆さんはご存知ですか?(少なくとも私は知りませんでした・・・)

「知らない話が何でテーマやねん!」というツッコミがありそう?ですが、知人に教えてもらったこの検討会、資料を見ていると面白いなーと思う情報がいくつも公開されてたので、そのメモをしておきます(^^;

この検討会の目的を引用すると、

「政府情報システムに関し、費用対効果を踏まえた効率的・効果的な整備・運用等を図る観点から、専門的かつ技術的な改革方策について検討をする」

ことにあり、特に当面は

「政府情報システムの整備・運用に係るコストの削減方策等に関して重点的な検討をする」

ことになっています。

該当分野に興味がある方は、上記リンクから辿って全てを見て頂きたいのですが・・・今年9月に開催された第一回から11月の第四回までの検討会内容の内、私が興味を持った(参考になる or 面白いなーと感じた)点をご紹介すると、、、

◆政府情報システムの現状(第一回)

◆電子政府分野における課題と対応策(第四回)

◆IT投資管理(ITガバナンス)について(第四回)

◆ITガバナンスのフレームワーク(IT投資管理、推進体制、人材等)(第四回)

引用だらけの話になってしまいましたが、回を追う毎に話が面白くなってきています(^^)

最初はコストダウンのみにフォーカスが当たっていることに大きな違和感を感じていましたが、議事録を見る限りそれは参加者も同じだったようで・・・

年度末まで検討会は継続的に開催されるようなので、引き続き参考となる話を期待したいと思います(^^)

「知らない話が何でテーマやねん!」というツッコミがありそう?ですが、知人に教えてもらったこの検討会、資料を見ていると面白いなーと思う情報がいくつも公開されてたので、そのメモをしておきます(^^;

この検討会の目的を引用すると、

「政府情報システムに関し、費用対効果を踏まえた効率的・効果的な整備・運用等を図る観点から、専門的かつ技術的な改革方策について検討をする」

ことにあり、特に当面は

「政府情報システムの整備・運用に係るコストの削減方策等に関して重点的な検討をする」

ことになっています。

該当分野に興味がある方は、上記リンクから辿って全てを見て頂きたいのですが・・・今年9月に開催された第一回から11月の第四回までの検討会内容の内、私が興味を持った(参考になる or 面白いなーと感じた)点をご紹介すると、、、

◆政府情報システムの現状(第一回)

- 厚労省のシステムの運用経費は今年度で1,540億円/年。全体運用経費の約4割を占める。

→この状態で、社保庁の問題が起きるのか。。。保管すべきデータ量が違うとは言え、世の中にはお金だけでは解決できない問題が多いということ? - 運用経費1億円/年以上のシステム数は206。

→一覧を眺めるだけでも面白い。事業者名も公開されてるし、大手SIerの営業担当者にとってはターゲットリスト??? - 防衛省の「技本研究開発支援システム」、昭和34年に運用を開始。

→今でも1億円/年以上のコストがかかって、メインフレームを使ってない。。。どんなシステムなんだろう???今となってはきっと運開時点の面影も無いのでは?

◆韓国におけるITガバナンス(第三回)

- 「韓国の電子政府事業におけるIT投資管理は、2005~6年を機に「投資の管理」から「成果の管理」へ転換した。」

- 「システム構築の成果が政府内部業務と対住民サービスを革新する電子政府の目標に達していないことを認識」

- 「よって、事業開始からすべての過程に渡って成果管理を強化」

→ふむふむ。IT投資管理の話は欧米の事例が多い中、韓国の事例は珍しいですね。成果評価に用いられている基準も、参考になりますね。 - 「ベンダの開発標準に依存しないよう、政府としての開発標準を定めて公開」

→主導権を誰が持つか?によって、コストが大きく変わるという話の典型例かも。

◆電子政府分野における課題と対応策(第四回)

- 「新しい情報通信技術戦略」(電子行政分野)について」は必見。

→痛烈なメッセージですが、官の世界に限った話ではなく、民間でも同様の話はあるはず。

→「過去を全て否定するのではなく、蓄積を活かした新たな取り組みを」というメッセージには非常に惹かれました。継続性はホントに重要と思います。

→サブタイトル、、、「費用対効果の観点」ではなく「投資対効果の観点」と定義されてるともっとステキなんだけどな(^^;

◆IT投資管理(ITガバナンス)について(第四回)

- 「IT投資の検討以前に行うべきこと」、「IT投資管理として行うべきこと」、「目的と手段を間違えない」

→シンプルですが、要点を突いている3つの主張と感じます。

→数値管理で名高いリコーのIT投資管理の考え方、取り組みも参考になりますね。

◆ITガバナンスのフレームワーク(IT投資管理、推進体制、人材等)(第四回)

- 「特に、日本政府が競争力をもつための人材獲得と育成のために投資を→上記を実現するためのすべての問題はここに帰結する可能性が高い」

→内容的には共感できる部分も多かったのですが、最後のオチが「ヒト依存」となるのは、問題解決に至らないなぁ。。。と、ちょっと残念。

引用だらけの話になってしまいましたが、回を追う毎に話が面白くなってきています(^^)

最初はコストダウンのみにフォーカスが当たっていることに大きな違和感を感じていましたが、議事録を見る限りそれは参加者も同じだったようで・・・

年度末まで検討会は継続的に開催されるようなので、引き続き参考となる話を期待したいと思います(^^)

登録:

投稿(

Atom)